A pesar del declive en los ratings de televisión, eventos como Miss Universo siguen siendo populares.

Getty Images

Como hace años no ocurría, el concurso Miss Universo volvió a estar en el centro de las noticias globales.

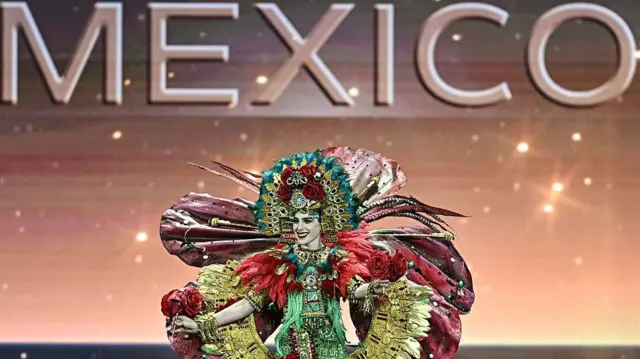

La saga que comenzó hace unas semanas concluyó este viernes cuando la mexicana Fátima Bosch resultó ganadora de la edición de 2025 durante la ceremonia de coronación en Tailandia.

La propia Bosch fue una de las protagonistas de una cadena de escándalos que acompañó al certamen de este año.

A principios de noviembre, Bosch fue tratada de "tonta" por uno de los directivos del evento frente a las otras candidatas.

Eso causó un revuelo internacional que obligó a la organización a retirar a la persona que maltrató a Bosch -Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia- y a disculparse públicamente por el agravio.

Pero allí no acabó la polémica: esta semana, dos componentes del jurado del evento, el músico franco-libanés Omar Harfouch y el exfutbolista francés Claude Makélélé, presentaron su renuncia como miembros del panel.

Aunque Makélélé no dio una explicación exacta -citó "razones personales imprevistas-, Harfouch sí fue más claro y denunció que el evento "estaba amañado" y que el grupo de 30 finalistas (elegidas entre 136 participantes) fue escogido por un jurado no idóneo.

"Se ha formado un jurado improvisado para seleccionar a 30 finalistas sin la presencia de ninguno de los ocho miembros reales del jurado, incluyéndome a mí", escribió Harfouch el martes.

Harfouch no explicó cómo funcionaría este "jurado improvisado" ni cómo invalidaría la decisión del jurado oficial.

La Organización Miss Universo emitió ese mismo día un comunicado para refutar las afirmaciones de Harfouch y declaró que "ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni seleccionar a las finalistas".

Esta serie de polémicas pusieron nuevamente en primer plano el debate sobre la finalidad y sentido de los eventos de belleza, que a pesar de no tener el impacto a gran escala de décadas pasadas, siguen siendo populares en algunos lugares del mundo.

La principal objeción tiene que ver con el lugar en el que colocan a las participantes, en competencia por su apariencia física.

"No sé si hay menos concursos, pero sí creo que han ido perdiendo importancia y cada vez se los cuestiona más. Son lugares donde no solo se cosifica a la mujer, sino que se discrimina entre bellas y feas", señaló en 2016 Cristina Zurutuza, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), al portal VICE.

Sin embargo, para algunas participantes, especialmente en regiones como América Latina y Asia, los reinados pueden convertirse en una vía para salir de la pobreza y adquirir relevancia mediática o sostenerse como influencers en redes sociales.

"Realizar un evento de belleza, como un certamen, tiene un impacto positivo con beneficios en diversos niveles. La belleza, en cualquiera de sus formas, empodera a las personas al proporcionarles una plataforma para destacar sus talentos, habilidades y valores", opinó en febrero la directora del Queen Tourism World México, Yudy Rodríguez, en diálogo con el portal Edomex al día.

"Cada vez se cuestionan más"

Muchos colombianos recuerdan que, durante las décadas de 1970 y 1980, el país se paralizaba durante los días de noviembre en que se realizaba la elección de la llamada "Señorita Colombia", en la ciudad de Cartagena.

En Venezuela, que es el segundo país en número de "coronas" en Miss Universo (con siete, detrás de Estados Unidos), los concursos de belleza hacen parte de la cultura popular.

Sin embargo, en los últimos años, los colectivos feministas y otras organizaciones que trabajan por la equidad de género han hecho fuertes llamados para que este tipo de eventos dejen de organizarse y atraer atención.

Los motivos sobran, argumentan en sus reclamos.

Tal vez la primera gran manifestación en tal sentido ocurrió en septiembre de 1968, cuando centenares de mujeres salieron a las calles en la ciudad estadounidense de Atlantic City para evitar que se realizara allí el concurso de Miss America.

Las mujeres tenían un mensaje preciso: "No somos ganado", reclamaron, y hubo una quema simbólica de sostenes.

El cambio de mentalidad sobre el papel de la mujer en las sociedades occidentales, incluidas las latinoamericanas, sin duda ha influido en la pérdida de popularidad, e incluso el desmantelamiento en algunos casos, de este tipo de eventos.

"Las mujeres colombianas en estos 40 años han cambiado, han construido nuevos significados de la femineidad que cuestionan los cuerpos objetos de consumo y de tráfico estético", escribió Florence Thomas, experta en temas de género, en una columna publicada por el diario El Tiempo de Bogotá en 2017.

"En los viejos tiempos eran más de 400 periodistas listos a disparar sus flashes sobre las mujeres en exhibición y a escribir artículos insulsos, repetidos, panfletarios, sobre el 'ángel' de aquella, los muslos blandos de la otra, la celulitis de esta, el pasado turbio de la de más allá, el busto perfecto de la del Chocó y el derrière de Antioquia", añadió Thomas.

Para otros expertos, eventos como el de Miss Universo, donde hay tantos intereses comerciales por detrás, no sólo cosifican, sino que limitan mucho el papel de la mujer ante una audiencia global.

"Estos certámenes buscan transmitir solemnidad, entrevistando a mujeres sobre la paz mundial o la política interna", escribió en 2023 Rhonda Garelick, autora y columnista de The New York Times.

"Pero es difícil convertir un concurso de belleza en un seminario sobre política internacional. Y también es difícil convertir a las mujeres en símbolos abstractos de la identidad nacional", agregó.

"Y a pesar de la insistencia en el internacionalismo, Miss Universo, como todos los certámenes de belleza, es en realidad un festival de uniformidad.

"Prácticamente todas las participantes son mujeres jóvenes, altas y delgadas, con piernas largas, cabello largo, pestañas postizas largas, dientes blancos perfectos y rasgos esculpidos con precisión; todo ello enfundado en vestidos de lentejuelas ajustadísimos y extremadamente reveladores, sobre vertiginosos tacones de aguja.

"El resultado se asemeja más a las Rockettes (famosa compañía de baile sincronizado estadounidense) que a Naciones Unidas", sostuvo.

Esa interpretación ha hecho que ya en muchos países los reinados estén prohibidos para las menores de edad e incluso se desincentiven o funcionen con muchas restricciones para las participantes adultas.

En Chile, por ejemplo, se realizó hace unos años un programa llamado "desprincesamiento", en el que se les daba herramientas de empoderamiento a niñas de entre 9 y15 años en un mensaje claro contra los concursos de belleza.

En Medellín, Colombia, durante muchos años se implementó el programa Mujeres Talento en reemplazo del reinado local, con la idea de premiar iniciativas sociales lideradas por mujeres y destacar su labor más allá de su apariencia.

Argentina intentó ir más allá: buscaron prohibir y regular las competencias de este tipo.

"El proyecto es contra la idea de la objetificación de la mujer en concursos en los que miden y pesan a las candidatas como si fueran vacas", le dijo a la BBC Carolina Zunino, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), en 2017, cuando presentó la propuesta, aunque el plan como tal no prosperó.

Según la activista, esto también tendría un efecto en los esfuerzos por evitar mayores índices de trastornos de alimentación en el país y ayudaría a desincentivar la violencia de género.

"Empodera a las mujeres"

Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos y el evidente declive de los ratings de audiencia en eventos como Miss Universo o certámenes más locales, lo cierto es que los concursos de belleza siguen teniendo su público.

En esta edición participaron 136 países de todas las regiones del planeta.

Algunos consideran que, aunque las críticas sobre el trato y la mirada que propone hacia las mujeres son válidas, el evento, y en general las competencias de belleza, pueden abrirle una salida económica a muchas participantes.

"Los concursos de belleza son horribles, pero esa es mi opinión como mujer blanca, privilegiada y con una excelente educación", le dijo hace cinco años a la BBC la actriz Minnie Driver, protagonista del filme Beautiful (2000), sobre una mujer y los sacrificios que tiene que hacer para ganar un concurso de belleza.

"Hablé con muchas mujeres, sobre todo del sur de EE.UU., y para ellas, los concursos de belleza eran 'una vía de escape'", señaló.

"Esto siempre me ha hecho reflexionar más profundamente sobre los medios de 'escape' disponibles para muchas mujeres, y también me lleva a analizar de qué están escapando", añadió la actriz.

En América Latina y en partes de Asia, por ejemplo, los reinados locales son una manera en la que mujeres de pocos recursos pueden alcanzar un reconocimiento o un sostén económico para ellas y sus familias - a través de premios, convenios de auspicio y publicidad, y reconocimiento mediático en general.

Además, en los últimos años los concursos de belleza han evolucionado para volverse más inclusivos. Por ejemplo, en años recientes, Miss Universo retiró el tope de edad para participar (estaba fijado en 28 años), permitió la participación de mujeres casadas y la inclusión de mujeres trans.

Estas medidas han sido imitadas por otros eventos internacionales.

"Debemos considerar todo el panorama y dejar de ver los concursos de belleza como algo negativo, cuando en realidad pueden ser un trampolín hacia otras cosas", le explicó a la BBC Jenny Hosten, psicóloga y exparticipante en reinados de belleza en EE.UU, en un artículo publicado en 2020.

"No hay un único camino para alcanzar las metas en la vida, existen muchos caminos que pueden llevarnos a lograr lo que podríamos considerar un éxito relativo", opinó la exconcursante.

- Redacción

- BBC News Mundo