Una enzima que metaboliza el etanol de frutos casi podridos se activó cuando el ancestro común de hombres, gorilas y chimpancés bajó de los árboles, según un estudio

Hace unos 10 millones de años, el linaje de primates de los que proceden los humanos ya tomaba alcohol. Un estudio depaleogenética ha hecho un viaje en el tiempo para encontrar el momento que una de las enzimas que metaboliza el etanol de las frutas se activó. Ocurrió en la época en que el ancestro común de hombres, gorilas y chimpancés bajó de los árboles. La fruta caída, casi podrida, pudo ser el sostén de aquellos primeros hominoideos que caminaban por el suelo.

En una fruta más que madura puede haber tanto etanol, la versión más común del alcohol natural de origen vegetal, como en una caña de cerveza. Hace una década, por ejemplo, el investigador estadounidense Robert Dudley comprobó que el fruto de la chunga (Astrocaryum standleyanum), una palma propia de las selvas americanas, podía tener una concentración de alcohol del 8%. Aunque el porcentaje en la mayoría de las frutas suele ser 10 veces menor, algunos paleoantropólogos como Dudley han visto una conexión entre la evolución de los homínidos y el consumo de alcohol.

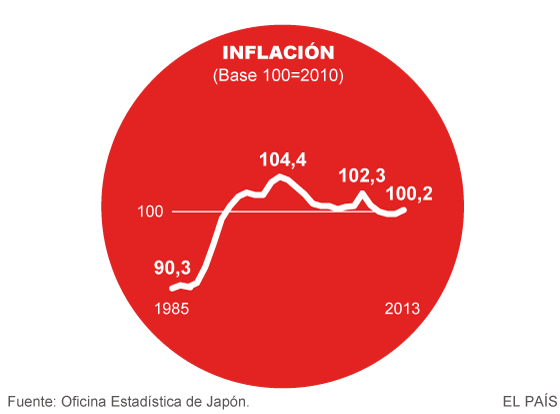

La teoría dominante, sin embargo, sostiene que el alcohol no entró en la dieta de los humanos hasta hace unos 9.000, cuando en varias partes del mundo, el nomadismo recolector dio paso al sedentarismo y la agricultura. Con la acumulación de grano y frutas, los primeros neolíticos descubrieron que podían conservarlos por medio de la fermentación y su transformación en bebidas alcohólicas. El alcoholismo sería, desde este punto de vista, la peor consecuencia de un desfase entre un cambio ambiental (la tecnología de la fermentación) y la genética humana, que no estaba preparada para asimilar el alcohol.

Pero una investigación publicada en la revista científica PNASretrasa y mucho la irrupción del alcohol entre los humanos. Tanto, que estos ni siquiera aun existían. Analizando la evolución de la alcohol deshidrogenasa clase IV (ADH4), una de las enzimas que metabolizan los distintos alcoholes que entran en el organismo, en primates actuales y extintos, un equipo de investigadores estima que esta enzima se activó hace unos 10 millones de años.

"La enzima ADH4 se encuentra sobre todo en la parte superior del tracto digestivo (boca, esófago y estómago) y metaboliza muy bien una variedad de grandes moléculas del alcohol presente en muchas plantas", dice el biólogo del Santa Fe College (Estados Unidos), Matthew Carrigan, principal autor del estudio. "Sin embargo, en el ancestro de la mayoría de los primates, la enzima no metabolizaba eficientemente las pequeñas moléculas de alcohol, como son las del etanol", añade.

Tal y como muestran sus simulaciones de enzimas ancestrales, hace esos 10 millones de años, una mutación en uno de los centenares de aminoácidos que conforman la enzima, permitió al ancestro que comparten los humanos con el gorila y los chimpancés metabolizar el etanol. Los tres son primates terrestres. Otro de los grandes simios, el orangután, no presenta esta enzima modificada y, nunca dejó de ser arborícola. De hecho, la activación de la ADH4 se habría producido poco después de que los linajes de los orangutanes y el de los tres homininos se separaran.

Las cronologías del bipedismo terrestre y la de la activación de la ADH4 son muy similares" dice el autor del libro 'The Drunken Monkey'

Esta relación entre la ADH4, la metabolización del alcohol presente en las frutas y la bajada de los árboles lleva a Carrigan y sus colegas a sugerir que el cambio enzimático supuso una ventaja adaptativa para los humanos y sus antecesores. Aunque reconocen que esta parte de su trabajo es más especulativa, relacionan este proceso con el cataclismo que para muchas especies supuso el Mioceno medio y que la ciencia llama la sexta gran extinción.

"Esta modificación enzimática surgió después de un cambio climático global que redujo el hábitat forestal de nuestros ancestros y coincide con los primeros registros fósiles de la adaptación a la vida terrestre", sostiene el investigador estadounidense. "Aquellos ancestros eran fundamentalmente frugívoros y dado que la fruta encontrada en el suelo de la selva está generalmente más madura y mucho más fermentada que las que siguen en el árbol, las frutas conteniendo etanol pudieron ser un elemento importante de la dieta de nuestros ancestros cuando empezaban a caminar", añade.

El mono borracho

Para el biólogo de la Universidad de California, Berkeley, Robert Dudley (mencionado arriba) la tesis de sus colegas es muy sugerente. "Las cronologías aproximadas del bipedismo terrestre y la de la activación de la ADH4 encontrada en la boca son muy similares, altamente correlacionadas", reconoce un Dudley que no ha intervenido en la investigación.

Para el autor del libro The Drunken Monkey. Why We Drink and Abuse Alcohol (algo así como "el mono borracho. ¿Por qué bebemos y abusamos del alcohol?"), "todo esto no desmuestra causalidad pero sugiere la posibilidad de que la exposición a las frutas fermentadas en el suelo se inició hace 10 millones de años, con la subsiguiente selección positiva que permitió el metabolismo del etanol asociado".

Tanto para Dudley como para Carrigan, lo que pasó hace tantos milenios importa también ahora. "Demostrando que un episodio de adaptación al etanol en nuestros lejanos ancestros podría estar relacionado con sus necesidades nutricionales, nuestra investigación sugiere porqué los humanos modernos podrían estar predispuestos al consumo excesivo de etanol", reflexiona Carrigan.

El problema con el alcohol es que, como dice Dudley, "en comparación a la relativamente alta disponibilidad en el Neolítico, acrecentada con la destilación [descubierta hace solo un milenio], nuestra exposición histórica a los bajos niveles de la fruta habría sido demasiado baja, produciéndose un desajuste entre nuestra exposición evolutiva y la disponibilidad ambiental".

http://elpais.com/elpais/2014/12/01/ciencia/1417452274_765036.html